"Brother, stop working. Brother, stop working" Pelabuhan Sydney,1946. Sebuah kapal motor kecil menyusuri kapal besar satu ke kapal besar lain. Seorang lelaki bule, berjas putih, melalui pengeras suara menyerukan ajakan boikot—kepada para buruh yang bekerja di kapal-kapal besar itu. Sementara di darat tampak berkumpul beberapa lelaki legam, kurus, berpeci, berwajah In-donesia, mengenakan setelan jas necis lengkap dengan dasi. Mereka membacakan pernyataan: "Saudara-saudara, kita tidak mundur dengan kebenaran." Lalu mereka berbaris. Dari sudut lain muncul berduyun-duyun pelaut asing—mengikuti arakan rombongan itu.

Inilah petilan Indonesia Calling karya Joris Ivens, sebuah film dokumenter yang disebut-sebut memiliki kontribusi menyelamatkan proklamasi Indonesia. Pembuat film dokumenter asal Belanda itu mengabadikan sebuah momen penting mengharukan. Pelaut Australia sebagai bentuk solidaritas dengan proklamasi Indonesia melakukan pemogokan besar-besaran menghambat kapal perang Belanda. Oktober 1945, seusai mengalahkan armada Jepang di Pasifik, kapal perang Belanda bergerak dari Australia, bermaksud merebut kemerdekaan Indonesia. Para pelaut kita di Sydney menggalang bala bantuan pelaut-pelaut Australia untuk melakukan aksi. Joris Ivens mendengar kabar itu. Ia nekat, dengan sembunyi-sembunyi melakukan syut, menghindari kejaran polisi.

Ia akhirnya berhasil merekam bagaimana polisi berpatroli mengawasi situasi yang genting itu. Bagaimana pelaut Australia dengan motor kecil meyakinkan pelaut Cina, Malaysia, India, untuk mogok. Sampai akhirnya mereka turun dari kapal, tak mau bekerja. Hasilnya, selama 18 bulan, 20 kapal perang Belanda ngendon tak bisa ke Indonesia. Narasi film dibacakan oleh Peter Finch dan diproduksi Serikat Buruh Pelabuhan Australia. Oleh serikat ini, film itu disebarluaskan sehingga kemerdekaan Indonesia menjadi dikenal luas. Ivens sendiri, yang waktu itu bekerja untuk pemerintah Belanda, dianggap seorang pengkhianat. "Joris Ivens tidak bisa masuk ke Belanda," kata Gotot Prakosa, pengamat dan praktisi film.

Bila kita baca catatan Ivens dalam bukunya Camera and I, meski filmnya itu dibuat dengan kamera kinamo yang rusak, diambil di bawah pencahayaan minim, ia menganggap itu sebagai karyanya terpuncak. Narasi film itu sendiri kemudian dibuat versi Indonesia dan diselundupkan ke Jakarta. Tapi sampai sekarang jarang kita bisa melihat film itu, termasuk bila kita mencarinya ke perpustakaan Sinematek. Tapi secara kebetulan Tempo menemukan film itu di sebuah kios di Ratu Plaza. Bagian dari sebuah boks set—film-film yang agaknya dianggap berpihak pada masa. "Ini impor dari Cina," kata Cik, penjaga toko. Dalam kumpulan itu dapat kita temui petilan film Three Song about Lenin, karya sineas Rusia Dziga Vertov, Why We Fight karya Frank Capra, atau Night and Fog karya sutradara Prancis Alan Renais, yang bercerita tentang korban kamp konsentrasi.

Tak dimungkiri, pasar DVD Jakarta penuh dengan kejutan. Dengan harga terjangkau, kita bisa menemukan film-film paling terbaru atau karya-karya klasik yang langka. Adalah biasa bila film-film Hollywood populer seperti Lord of the Ring telah beredar di pasaran sebelum film itu muncul di bioskop. Yang menyenangkan adalah bila kita rajin menyambangi pusat-pusat penjualan DVD, kita pun bisa mendapati film bagus kelas festival dunia dari berbagai genre.

Kadang mengagetkan karena terdapat film yang baru saja diputar di sebuah festival luar. Contoh adalah 2046 karya Wong Karwai. Film ini bulan lalu menjadi opening ceremony Festival Film Pusan. Kini sudah dapat kita temui di Glodok. Contoh lain yang "cepat tersaji" adalah Goodbye Dragon Inn karya sutradara Taiwan Tsal Ming Lian yang menjadi closing ceremony Festival Film Singapura 2004. Ingat film Fahrenheit 9/11 karya Michael Moore. Baru menang di Festival film Cannes, beberapa minggu kemudian sudah nongol di pasaran DVD kita.

Desember depan, Jakarta Film Festival akan diselenggarakan lagi. Namun beberapa film yang bakal diputar—seperti I'm Not Sacred karya Gabriele Salvatore, Carandiru karya Hector Babenco, Monsieur Ibrahim karya Francois Dupeyron, Control Room karya Jehane Noujaim, Last Life in the Universe karya sutradara Thailand Penek Ratanaruang—tak susah kita cari di sini. Bahkan film untuk pembukaan Jiffest Goodbye Lenin karya Wolfgang Becker, yang pernah menang di Festival Film Berlin itu, bisa ditemukan.

Bila Tempo kali ini memfokuskan mengulas DVD film politik, itu adalah soal giliran. Lain kali fokus Tempo mungkin adalah DVD tentang fiksi ruang angkasa seperti dari 2001 Space Odyssey-nya Stanley Kubrick sampai trilogi Powaqqatsi-Koyaanisqatsi-Naqoyqatsi-nya Steven Soderbergh. Atau kali lain mungkin lebih retrospektif seorang sineas—misalnya karya Alfred Hitchcok, yang DVD-nya di Mangga Dua begitu banyak dijual.

Film DVD bernuansa politik sendiri cukup beragam. Banyak film politik bagus yang dulu pernah ditayangkan di bioskop kini tersedia dalam DVD. Misal Mississippi Burning karya Alan Parker yang menampilkan rasisme Khu Klux Klan, atau juga Evita karya Alan Parker, Gandhi karya Richard Attenborough, Malcom X dari Spike Lee, Killing Field karya Roland Joffe—kisah pengalaman pahit Dr. Haing S. Ngor (yang tragisnya selamat dari ladang pembantaian di Kamboja, tapi tewas karena kriminalitas di New York), atau Cuba karya Richard Lester yang dibintangi Sean Connery.

Film dokumenter langka lain selain Indonesia Calling misalnya adalah The Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl karya Ray Muller—yang mencakup empat keping cakram. Leni Riefenstahl adalah wanita sutradara yang bekerja secara resmi pada Nazi. Ia melahirkan film Victory of the Faith, Triumph of the Will, Olympia, dan The Wandering Jews—semua adalah film propaganda. Filmnya menampilkan keagungan Hitler, yang dicitrakan sebagai orator memukau, heroik, pembimbing kebenaran yang membuat anak-anak muda dengan obor menyala bersedia melakukan parade.

Film berisi cuplikan-cuplikan karya Riefensthal dan terutama berisi wawancara dengannya. Pertanyaan-pertanyaan tajam diajukan. Bagaimana perasaannya melihat karya-karya lamanya? Apakah ia merasa bersalah? Nenek yang meninggal saat berumur 100 tahun ini menjawab. "Saya bukan Gestapo, saya bukan Nazi." Jawabannya pada Ray Muller sama tegasnya ketika ia menjawab pertanyaan majalah Cahier du Cinema tahun 1965. "Anda harus ingat saat itu tahun 1934. Pada hari itu masyarakat Jerman seluruhnya membayangkan bakal datangnya hari-hari menggairahkan. Meskipun yang terburuk akhirnya datang, siapa yang tahu? Tak ada nabi waktu itu. Winston Churchill saja tahun 1935 menyatakan dirinya cemburu pada Jerman. Apalagi saya yang bagian dari orang kebanyakan."

Film ini juga menceritakan perjalanan hidup Riefensthal sesudah Nazi bubar. Ia menjadi fotografer, melanglang buana, hidup di pedalaman Nairobi bersama suku primitif Nuba dan membuat serangkaian esai foto. Kritikus Susan Sontag pernah menyatakan bahkan era pasca-Nazi—jepretan-jepretan Riefensthal masih beraura estetika fasis. "Sontag salah, apa maksudnya? Saya hanya menjepret kehidupan suku Nuba sehari-hari," komentar Liefensthal sembari tertawa. Di museum film Berlin kini, di daerah Postdamer Platz, satu ruang khusus diperuntukkan untuk karya-karya Riefenstahl. Beruntung bila kita mendapat dokumentasi tentang dirinya di pasar DVD kita.

DVD film politik kuno lain adalah Battleship Potemskin karya sutradara Rusia Sergei Einstein. Dalam sejarah film, ada dua tonggak film bisu, yaitu Metropolis karya Fritzlang dari Jerman dan film ini. Bersama rekan-rekannya seperti Pudovkin, Einstein dianggap mencetuskan aliran editing sendiri. Editing, menurutnya, harus menciptakan konflik. Ia dianggap tokoh yang hendak menerapkan dialektika Marxisme pada editing film. Pengamat film Salim Said pernah mencermati salah satu adegan film Atheis karya Syuman Jaya: kereta bayi meluncur di undakan batu adalah contekan adegan terkenal di Battleship. Syuman, yang pernah belajar di Rusia, agaknya menjadikan Battleship salah satu referensinya.

Dari film tahun 50-an juga dapat kita jumpai DVD para sutradara besar film Italia pelopor neorealisme. Misalnya film Bycicle Thief karya Victoria D. Sicca. Film ini tidak berbicara langsung tentang politik, melainkan berkisah tentang sepeda seorang anak yang hilang. Namun kritikus Prancis, Andre Bazin—pendiri jurnal Cahier du Cinema—pernah mengatakan bila ada film komunis, inilah film komunis paling berhasil. Karena mampu menggambarkan kenestapaan sehari-hari kaum buruh, masyarakat pekerja Italia masa-masa setelah perang. Film D. Sicca lain yang ditemukan Tempo adalah Umberto D. Dari generasi 50-an Italia kita juga dapat mencari Rome, Open City, film terkenal karya Rosselini. Adegan yang tersohor dari film ini adalah ketika seorang ibu mati tertembak pelor tentara fasis. Tubuhnya limbung di aspal jalan, anaknya menghambur memeluk.

Akan halnya dari sinema Rusia tahun 60-an, Tempo menemukan film Andrei Tarkovski, Ivan's The Childhood. Film ini bercerita seorang anak kecil berumur 14 tahun yang menjadi mata-mata Rusia. Ia berenang menyeberang tapal batas—untuk mengetahui peta lokasi pasukan Jerman. Film ini menang dalam Festival Film Venesia 1962. Bahasa visual film ini amat kuat. Adegan pembuka penonton disodori trauma-trauma dalam benak Ivan. Kuda-kuda makan apel di pantai. Air sumur yang berbayang paras sang ibu.

Film ini seluruhnya hitam putih. Tarkovski adalah sutradara yang banyak mengeksplorasi kontras. Suasana gelap putih setiap filmnya bertolak dari perspektif komposisi lukisan tertentu. Ivan's The Childhood menurut dia terinspirasi komposisi lukisan Apocalypse karya Albert Duchrer. Ia juga sangat mengagumi film hitam putih sutradara Prancis Robert Bresson: The Diary Country Priest yang berkisah tentang pergolakan batin seorang pastor muda di pedesaan. Anda bisa membandingkan dua film ini. Sebab Diary juga bisa dicari di Mangga Dua.

Dari sineas negara sosialis, juga banyak tersebar DVD karya sineas Polandia. Salah satunya adalah box set karya maestro Polandia: Andrej Wajda, yang terdiri dari 12 film utamanya. Wajda pada tahun 60-an dianggap pelopor "Cinema of Anxiety", sinema kecemasan. Lantaran filmnya dipenuhi perwatakan manusia-manusia yang cemas dan gelisah. Box set itu mencakup trilogi film terkenalnya: Kanal (lihat: Dari Sepotong Evolusi Polandia). Inilah film di mana pertama kali Romans Polanski ikut terjun ke dunia film. Kita dapat membandingkan bagaimana karakter-karakter tokoh film ini dengan perwatakan tokoh-tokoh film sutradara generasi sesudahnya, yaitu Krystof Kielowski, yang box set-nya juga ditemukan Tempo.

Tarkovsky, Wajda, Krystof Kielowski adalah sutradara yang mencipta film ketika negara masing-masing masih utuh. Tema film politik makin beragam ketika Soviet dan dunia Balkan pecah. Fragmentasi, imigrasi, diaspora karena perpecahan itu menjadi bahan dasar generasi sineas Balkan setelah 90-an. Dari Rusia misalnya ada Brother karya Aleksei Balabanov yang dapat kita beli di mana saja. Terdiri dari dua seri, bercerita tentang pengangguran luar biasa di Rusia zaman Boris Yeltsin yang memunculkan geng-geng kriminal. Film ini disebut-sebut merupakan film noir ala Rusia. Tempo juga menemukan Prisoner of the Mountain karya Leg Menshikov. Film ini berkisah tentang dua orang serdadu Rusia yang ditangkap gerilyawan Chechnya. Mereka dibawa ke pedesaan di lereng gunung. Sebuah desa yang selalu bergema dengan suara azan. Akibat perlakuan manusiawi, dua serdadu itu berubah menjadi simpati pada warga Chechnya. Mereka sedih, karena pembebasan mereka menghanguskan desa itu.

Masih dari negara sisa-sisa komunis. Saat Bosnia dan Serbia pecah, sutradara besar dari Serbia Emir Kusturica—yang lahir dari keluarga muslim itu—turun gunung, membuat Under Ground. Film ini meraih Palme d'Or Festival Film Cannes 1995. Dapatkan film ini dan bandingkan dengan Goodbye Lenin film karya Wolfgang Becke yang berseting masa-masa tembok Berlin roboh. Kedua film ini sedikit ada persamaan (lihat: Duniaku, Dunia Maya). Akan halnya film yang berlatar perpecahan di Hungaria misalnya ada Gloomy Sunda karya A. Rolf Schubel, atau Sunshine film karya sutradara veteran Hungaria, Istvan Tzabo. Peran utama film ini dimainkan aktor Ralp Fieness (pemain English Patient). Film yang juga akan diputar di Jiffest ini bercerita tentang tiga generasi sebuah keluarga terhormat Yahudi di Hungaria yang setiap berganti pemerintah selalu mengalami perlakuan keras sebagai minoritas.

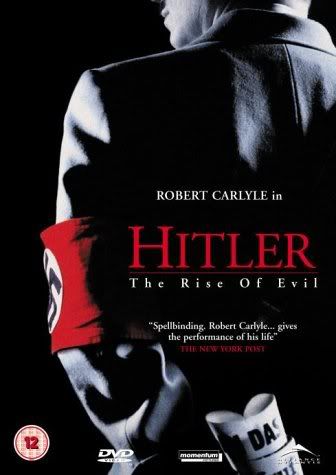

Film tentang Nazi juga banyak beredar. The Downfall film karya Oliver Hirschbiegel yang bercerita tentang 12 jam terakhir hidup Hitler—sampai minggu ini belum masuk pasaran DVD. Film yang menghebohkan ini tapi diperkirakan tidak lama lagi masuk dalam pasaran DVD Indonesia. Untuk persiapan, silakan Anda nonton dulu Hitler: The Rise of Evil karya Christian Duguay atau The Pianist karya Roman Polanski, atau yang lebih dari generasi muda adalah The Believer karya Henry Bean. Film ini bertolak dari kisah nyata. Film ini bercerita tentang seorang pemuda anggota Skin Head yang anti-Yahudi tapi kemudian menyadari bahwa dirinya berdarah Yahudi. Film ini menang dalam festival film Sundance yang dikenal sebagai ajang film independen. Atau simak dulu film Amen karya sutradara gaek Costra Gravas. Film ini menjadi polemik karena fokusnya adalah mengungkap kebisuan Gereja Katolik atas peristiwa Hollocaust.

Bagi mereka yang mencari film seputar konflik Palestina-Israel, Tempo menemukan film Divine Interpretation karya Elia Suleman yang pernah diputar di Singapore International Film Festival 2003. Ini kisah percintaan yang terhalang tembok. Sebaliknya Tempo juga menemukan film Kedma karya sutradara Israel terkenal Amos Gitai. Film ini masuk dalam official selection Festival Cannes tahun 2002. Bercerita tentang perjalanan para keturunan Yahudi dari Eropa yang ingin kembali ke tanah asal, dan lalu dari Palestina dengan penuh penderitaan dan marabahaya berjalan kaki menuju Kibbuz.

Untuk minoritas tertindas ada film lama tentang Aborigin, Rabbit Proof Fence karya Philip Noyce. Bercerita tentang bocah-bocah Aborigin yang berontak dalam pendidikan polisi Australia. Film ini menjadi istimewa karena ilustrasi musiknya adalah Peter Gabriel, mantan vokalis Genesis yang dikenal aktivis hak asasi. Film setengah politis yang bernuansa agak erotis yang didapat Tempo adalah Harem karya Ferzan Ozpetek. Harem—biasa kita bayangkan adalah sebuah tempat privat di kesultanan Ottoman Turki penuh dengan wanita ayu. Yang tak terlintas di benak kita adalah ketika Kemal Ataturk berkuasa, kesultanan Ottoman bubar, dan para perempuan cantik itu terusir dari istana. Film ini menceritakan bagaimana para perempuan Harem itu tercerai-berai di zaman Ataturk. Ada yang kembali ke keluarga, tapi ada yang menjadi gelandangan di stasiun bawah tanah.

Boleh jadi film politik yang paling terkenal dewasa ini adalah Fahrenheit 9/11 karya Michael Moore. Meskipun ternyata film ini tidak berpengaruh pada Bush, ada baiknya kita tetap menonton film dokumenter lain yang bergenre seperti itu. Misalnya ada Control Room karya Jehane Noujaim (yang bakal diputar di Jiffest). Isi film ini adalah seputar bagaimana media televisi Amerika mempersepsikan dunia Arab. Dari jenis genre ini, yang paling penting Tempo juga menemukan Fog of The War karya Errol Moris. Morris adalah sutradara dokumenter yang tersohor ahli dalam wawancara. Ia mampu menguliti dan membuat tokoh penting Amerika bercerita tentang kejadian dibalik peristiwa.

Dalam Fog of The War, ia menghadirkan Robert McNamara, mantan menteri pertahanan Amerika, zaman Kennedy. Pada umur 87 tahun, bekas orang kuat Amerika ini bercerita tentang kebijakan-kebijakan tersembunyi di balik pengeboman Tokyo, konflik misil di Kuba, dan Perang Vietnam. Film yang pernah menjadi official selection Festival Cannes ini menarik bila kita bandingkan dengan Farenheit 9/11. Karena darinya kita dapat melihat kebijakan-kebijakan militer Amerika antargenerasi pemerintahan pada dasarnya berwatak sama. Dari sisi visual, penyajian Errol Morris jauh lebih bagus dari Michael Moore. Film dokumenter Morris lebih reflektif. Musik minimalis garapan Philip Glass yang melatari adegan sangat memberikan suasana introspektif.

Masih banyak film politik yang luput dari survei Tempo. Tiap minggu kita memang harus rajin menyambangi pusat-pusat penjualan DVD, karena siapa tahu menemukan film langka lain. "Kemarin saya mendapat film-film Wim Wender," kata seseorang di Mangga Dua sambil mengaduk-aduk- kotak penjualan DVD secara serius. Seorang lain mengaku di Ratu Plaza mendapatkan box set film Ingmar Bergman. Tak mau kalah, seseorang lain dengan bangga mengaku telah mengoleksi film-film Rainer Wener Fassbinder seperti In A Year With 13 Moon atau Ali: Fear Eats The Soul. "Sekarang sudah habis, kamu telat," katanya.

Film di atas tergolong "film susah". Aneh, ternyata banyak peminatnya. Majalah Sans Frontier pernah menyebut sutradara seperti Kielowski, Wajda, Milos Forman sebagai sutradara dengan a subversive eye—karena mereka menyajikan realitas dengan persepsi yang lain. Dan dari Mangga Dua, Ratu Plaza, sedikit-sedikit ternyata kita dapat mengoleksinya. Tentu saja tidak semua film masterpiece tersedia.

Walhasil, kadang para pemburu film lebih bersifat untung-untungan. Tapi di situlah seninya. Toh itu cukup membuat kritis. Seperti sebuah adegan ketika menonton preview film Garin Nugroho, Rindu Kami PadaMu. Membaca leaflet yang disebarkan terdapat kutipan pendapat Tony Rayns, kritikus film Inggris yang menyamakan pencarian Garin seperti juga pencarian Jean Luc Godard dahulu yang mengawinkan Marx dan Coca Cola, seorang penonton langsung berseloroh. "Godard yang mana sih, gua kemarin dapat Godard di Mangga Dua, kayaknya enggak gitu deh."

Seno Joko Suyono

TEMPO 39/XXXIII 22 November 2004

-----------------

oh ya..lupa.. Thanks buat teman2 yg pernah sy kerjain dengan menitip list judul2 movie diatas untuk dicarikan dan dibelikan di Glodok Jakarta.

info

info a German journalist who opposes the rising National Socialist German Workers Party. He is portrayed in the role of a martyr to fulfill the essence of the quotation attributed to Edmund Burke , which is displayed at the beginning and at the end of the film:

a German journalist who opposes the rising National Socialist German Workers Party. He is portrayed in the role of a martyr to fulfill the essence of the quotation attributed to Edmund Burke , which is displayed at the beginning and at the end of the film: